© BMWKMS / Emilia Schlögl

Sie ist erst seit kurzem im Amt und muss bereits zentrale Weichen für den österreichischen Sport stellen: Staatssekretärin Michaela Schmidt. Ein Gespräch über Frauenförderung, die tägliche Bewegungseinheit und den Stellenwert des Sports als Wirtschaftsfaktor. Und die Salzburgerin erklärt, warum Österreich noch auf ein neues Nationalstadion warten muss.

© Parlamentsdirektion / Katie-Aileen Dempsey

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenFrau Staatssekretärin Schmidt, Sie sind erst seit kurzem im Amt, am 3. März 2025 von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Wie haben Sie die ersten Monate erlebt?

Ich habe zwei sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche übernommen. Einerseits bin ich als Regierungskoordinatorin aktiv, was besonders zu Beginn sehr fordernd war, da wir sofort ein Doppelbudget für 2025 und 2026 auf den Weg bringen mussten. Andererseits verantworte ich den Sportbereich, der mir persönlich sehr am Herzen liegt.

In den vergangenen Monaten habe ich die Zeit intensiv genutzt, um mit allen relevanten Stakeholdern ins Gespräch zu kommen und Anliegen, Wünsche und Ideen kennenzulernen. Erste Erfolge sind bereits sichtbar: So haben wir kürzlich einen neuen Schwerpunkt im Bereich Schwimmen vorgestellt und die tägliche Bewegungseinheit weiter ausgebaut. Das verdeutlicht meine sportpolitischen Prioritäten: Ich will allen Kindern ein gesundes und aktives Leben ermöglichen.

Welchen persönlichen Bezug haben Sie zum Sport?

Ich habe schon immer viel Sport gemacht – früher vor allem Faustball, eine Randsportart, die besonders in Oberösterreich stark verankert ist. Dort habe ich in der Bundesliga gespielt und mich später auch im Faustball-Verband engagiert. Danach habe ich mich vor allem dem Bergsport gewidmet: Ich gehe klettern, bouldern und bin im Sommer wie im Winter viel in den Bergen unterwegs. Das sind heute meine sportlichen Leidenschaften – nicht mehr wettkampforientiert, aber dafür so oft wie möglich.

Im Mannschaftssport haben wir in puncto Gleichstellung noch einigen Nachholbedarf.

In Ihrer ersten Sitzung im Sportbeirat haben Sie mit Ex-Fußballprofi Viktoria Schnaderbeck und Ex-Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz zwei neue Mitglieder begrüßt. Welche Impulse erhoffen Sie sich von ihnen?

Mir war es wichtig, den Frauensport in diesem Gremium stärker zu verankern und bewusst zu fördern. Mit Viktoria Schnaderbeck und Daniela Iraschko-Stolz haben wir zwei Persönlichkeiten gewonnen, die nicht nur sportliche Höchstleistungen erbracht haben, sondern sich auch aktiv für die Sichtbarkeit und Gleichstellung im Frauensport engagieren und das in Sportarten, in denen es noch Aufholbedarf gibt. Der Beirat hat eine beratende Funktion und unterstützt uns bei der Festlegung von Förderschwerpunkten.

Stichwort Frauenförderung: Sie möchten gezielt mehr Trainerinnen und Sportfunktionärinnen motivieren, aktiv zu werden. Wie kann das gelingen?

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Beim Anteil der Fördermittel für den Frauensport oder bei der Zahl der Spitzensportlerinnen liegen wir im europäischen Schnitt, teils sogar leicht darüber. Besonders deutlich zeigt sich das Aufholpotenzial jedoch beim Anteil weiblicher Trainerinnen und Sportfunktionärinnen. Genau hier will ich in den nächsten fünf Jahren einen Schwerpunkt setzen.

Ein zentrales Instrument ist unser Förderprogramm zur Ausbildung von Trainerinnen. Die Ausbildung dauert drei bis vier Jahre und ist sehr erfolgreich: Im letzten Durchgang haben zehn Frauen teilgenommen – neun von ihnen arbeiten heute fest im organisierten Sport und haben sich dort beruflich etabliert. Das Programm wird nun evaluiert, anschließend starten wir mit dem nächsten Lehrgang.

Ein zweiter Förderschwerpunkt liegt auf Frauenligen, insbesondere im Mannschaftssport, bei dem wir in puncto Gleichstellung noch einigen Nachholbedarf haben. Deshalb will ich die Förderung von Frauenligen weiter ausbauen.

© Parlamentsdirektion / Katie-Aileen Dempsey

Besonders im Ehrenamt ist es eine große Herausforderung, Frauen einzubinden – nicht nur in Führungspositionen, sondern auch in der Breite. Welche Ansätze gibt es, um hier gegenzusteuern?

Wir stehen im engen Austausch mit dem organisierten Sport – den Dachverbänden und Sport Austria – und verfolgen gemeinsam das Ziel, den Frauenanteil im Ehrenamt deutlich zu steigern. Bis zum Ende der Legislaturperiode wollen wir 30 Prozent erreichen. Aktuell liegen wir bei rund 17 Prozent, hier besteht also noch erheblicher Handlungsbedarf. Ein erster, zentraler Schritt ist die Bewusstseinsbildung: Vereine sollen gezielt hinschauen, welche Frauen sich für ehrenamtliche Funktionen gewinnen lassen.

Darüber hinaus haben wir im Ministerium Arbeitsgruppen eingerichtet, die bürokratische Hürden für Ehrenamtliche abbauen sollen. Ziel ist, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, damit mehr Zeit für die eigentliche ehrenamtliche Tätigkeit bleibt.

Die Sportförderung liegt aktuell bei 202 Millionen Euro – rund 30 Millionen weniger als in der Vorperiode. Wo setzen Sie angesichts dieser Kürzungen die Schwerpunkte und welche Bereiche müssen mit weniger Mitteln auskommen?

Ja, es handelt sich um eine Kürzung von rund zehn Prozent, wie sie derzeit in allen Bereichen des Budgets erfolgt. Auch der Sport muss hier seinen Beitrag leisten. In den vergangenen Jahren wurden die Mittel deutlich erhöht – nun bewegen wir uns wieder auf ein Niveau, das sich an der Inflationsentwicklung orientiert.

Natürlich hätte ich mir als zuständige Staatssekretärin eine andere Ausgangslage gewünscht. Gleichzeitig sehe ich darin auch eine Chance: In enger Abstimmung mit Vereinen und Verbänden prüfen wir, wie sich bestehende Strukturen effizienter gestalten lassen. Ziel ist es, mit weniger Mitteln die gleiche Wirkung zu erzielen.

Aber das Wichtigste ist: Die Kürzungen sind auf zwei Jahre befristet. Ab 2027 werden wir wieder auf das bisherige Förderniveau zurückkehren. Im Idealfall entstehen bis dahin effizientere Strukturen, sodass zusätzliche Mittel künftig noch gezielter für den Sport eingesetzt werden können.

Es handelt sich nicht um Einsparungen zu Lasten der Athletinnen und Athleten.

Einer der schärfsten Kritiker ist Sport-Austria-Präsident Hans Niessl. Er warnt vor möglichen fatalen Folgen für den Sport und äußert Sorge insbesondere um den Spitzensport. Wie reagieren Sie darauf?

Wir stehen in engem Austausch mit Hans Niessl. Einige Forderungen von Sport Austria – etwa Maßnahmen zur Entbürokratisierung – haben wir bereits umgesetzt. Das sind Schritte, die kein zusätzliches Geld kosten, aber dennoch eine große Wirkung entfalten können. Es geht dabei auch darum, politisch zu gestalten, nicht nur finanzielle Mittel bereitzustellen.

Die Kürzungen betreffen alle Verbände – sowohl Dach- als auch Fachverbände – im gleichen Ausmaß von rund acht bis neun Prozent und sind auf zwei Jahre befristet. Viele Verbände können diese Zeit auch mit Rücklagen überbrücken.

Wichtig ist mir zu betonen: Beim allgemeinen Sportbudget des Ministeriums wurden die Kürzungen so vorgenommen, dass sie nicht direkt Sportlerinnen und Sportler betreffen – etwa durch das Verschieben von Infrastrukturprojekten. Damit ist klar: Es handelt sich nicht um Einsparungen zu Lasten der Athletinnen und Athleten im Spitzensport.

Trotz des gekürzten Budgets setzen Sie sich weiterhin für die tägliche Bewegungseinheit ein. Was ist konkret geplant, wo stehen Sie aktuell, und welche Ziele verfolgen Sie?

Die tägliche Bewegungseinheit ist ein zentrales Projekt im Regierungsprogramm. Ziel ist die vollständige Umsetzung, auch wenn das wegen des Personalbedarfs noch einige Jahre dauern wird. Über 3.000 Übungsleiterinnen und Übungsleiter wurden bereits ausgebildet, aktuell liegt die Abdeckung bei rund 15 Prozent – hier braucht es also noch große Anstrengungen.

Finanziert wird die Bewegungseinheit über das Sportministerium. Zuletzt konnten wir sie um zehn Prozent ausbauen und eine vierte Säule einführen, über die auch die Sportfachverbände direkt in die Schulen gehen. Klar ist: Der flächendeckende Rollout gelingt nur gemeinsam, etwa mit dem Bildungsministerium – allein aus dem Sportbudget ist er nicht zu stemmen.

© Daniel Roos

Welche Bedeutung hat der Sport als Wirtschaftsfaktor für Österreich?

Der Sport ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Österreich – besonders im Zusammenspiel mit dem Tourismus. Dazu bin ich auch im engen Austausch mit der zuständigen Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Ein Schwerpunkt liegt auf Großveranstaltungen: Dafür erarbeiten wir eine Strategie, um Events optimal für die heimische Wirtschaft nutzbar zu machen – etwa durch mehr touristische Wertschöpfung. Ein weiterer zentraler Bereich ist die Sportinfrastruktur. Investitionen – vom kleinen Fußballplatz in der Gemeinde bis hin zur großen Sporthalle – bringen direkte regionale Wertschöpfung.

All das zeigt: Sport ist nicht nur gesellschaftlich und gesundheitlich von großer Bedeutung, sondern auch ein starker Motor für die heimische Wirtschaft.

Seit einigen Jahren gibt es mit der Sport Leading Certification ein Gütesiegel, das Unternehmen aus der Sport- und Freizeitwirtschaft sichtbarer macht. Dabei stehen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesundheitsökonomische, sozioökonomische Aspekte sowie das Ehrenamt im Fokus. Wie bewerten Sie solche Initiativen?

Wir müssen noch stärker herausstellen, welche vielfältigen positiven Aspekte Sport für die österreichische Bevölkerung hat. Es geht dabei nicht nur um Medaillen oder Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, sondern darum, Sport in seiner ganzen Breite sichtbar zu machen.

Besonders wichtig sind die gesundheitlichen Effekte: Wer schon im Kindergartenalter Freude an Bewegung entwickelt, bleibt meist ein Leben lang aktiv. Bewegte Kinder sind gesunde und glückliche Kinder – das ist unser klares Ziel.

Gleichzeitig sind auch die wirtschaftlichen Effekte nicht zu unterschätzen. Gerade in Salzburg zeigt sich, dass neben dem Wintersport auch der Sommersport zunehmend an Bedeutung gewinnt und zur touristischen Wertschöpfung beiträgt. Österreichweit muss es unser gemeinsames Ziel sein, diese vielfältigen Facetten des Sports stärker in den Fokus zu rücken und seine umfassende Bedeutung sichtbarer zu machen.

Ein Stadionprojekt in dieser Größenordnung ist einfach eine enorme finanzielle Herausforderung.

Ein medial viel diskutiertes Thema ist das Nationalstadion. Das Ernst-Happel-Stadion wird derzeit immer wieder saniert. Wie ist der aktuelle Stand und wird es in den nächsten Jahren ein neues Nationalstadion geben?

Das jährliche Sportbudget liegt bei rund 202 Millionen Euro, während die Kosten für ein neues Nationalstadion zwischen 500 und 800 Millionen Euro liegen würden. Im Regierungsprogramm haben wir uns daher darauf verständigt, zunächst eine umfassende Prüfung durchzuführen. Dabei geht es nicht nur um die Finanzierung des Baus, sondern vor allem um die Frage, wie ein solches Stadion langfristig wirtschaftlich genutzt werden kann.

Der ÖFB bespielt das Ernst-Happel-Stadion derzeit nur fünf bis sechs Tage im Jahr. Entscheidend ist daher, wie man ein Stadion an den übrigen 360 Tagen wirtschaftlich sinnvoll nutzen kann. Diskutiert werden etwa eine multifunktionale Arena oder die Kombination mit einem »Haus des Sports«. Diese Varianten werden wir sorgfältig prüfen, und dann entscheiden.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bezeichnet das Ernst-Happel-Stadion als »Auslaufmodell« und warnt vor Sicherheitsproblemen. Er sagt, die Finanzierung sei nicht das Problem, sondern der politische Wille. Hat er Recht?

Ein Stadionprojekt in dieser Größenordnung ist einfach eine enorme finanzielle Herausforderung, noch dazu angesichts der momentanen Budget- und Wirtschaftslage. Zunächst müssen wir klären, welches Stadionkonzept realistisch und sinnvoll ist, um die Kosten verlässlich einschätzen zu können.

Ich stehe in engem Austausch mit Ralf Rangnick und habe bereits mehrere Gespräche mit ihm geführt – ebenso mit der Stadt Wien, die als Eigentümerin des Ernst-Happel-Stadions eine zentrale Rolle spielt. Wir müssen gemeinsam eine tragfähige Lösung entwickeln, die sportlichen, finanziellen und politischen Anforderungen gleichermaßen gerecht wird.

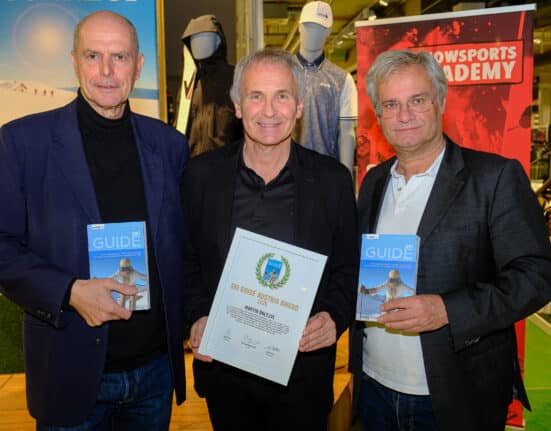

© Sport Business Magazin

Österreich ist regelmäßig Gastgeber großer Sportveranstaltungen, wie etwa die Ski-WM 2025 in Saalbach. Wie stehen Sie zu Bewerbungen für Großereignisse wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften in Österreich?

Wie bereits erwähnt, arbeiten wir an einem klaren Konzept für Großveranstaltungen. Wichtig ist, dass diese zeitlich sinnvoll geplant werden – es wäre wenig zielführend, wenn in einem Jahr gleich mehrere Großevents stattfinden und danach jahrelang keine.

Ich stehe Bewerbungen jedenfalls sehr positiv gegenüber. Solche Veranstaltungen bringen nicht nur kurzfristig wirtschaftliche und touristische Vorteile, sondern entfalten auch langfristige Wirkung. Für die Athletinnen und Athleten ist es zudem ein besonderes Highlight, ein Großereignis auf heimischem Boden vor eigenem Publikum zu erleben. Deshalb unterstützen wir Bewerbungen, wo immer es möglich ist.

Unser Ziel ist, dass zwei von drei Kindern aktiv in einem Sportverein sind.

Wenn wir uns in fünf Jahren wiedersehen, woran möchten Sie gemessen werden und wie soll der Sport in Österreich im Jahr 2030 aussehen?

Zwei große Ziele stehen für mich im Vordergrund: Erstens, dass Kinder sich täglich bewegen – in der Schule, zuhause und vor allem im Sportverein. Unser Ziel ist, dass zwei von drei Kindern aktiv in einem Sportverein sind, unabhängig vom Einkommen oder vom sportlichen Hintergrund der Eltern.

Zweitens wünsche ich mir, dass wir in fünf Jahren Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben, die mit Medaillen von Olympischen Spielen zurückkehren und sagen können, dass die Rahmenbedingungen in Österreich mit ein Grund für ihre Erfolge waren. Daran wollen wir uns messen lassen.

Frau Staatssekretärin Schmidt, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Chefredakteur Alexander Friedl im Austausch mit Staatssekretärin Michaela Schmidt beim Hintergrundgespräch in Salzburg.

![#VICTOR2025: ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober ist Sport-Managerin des Jahres [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/11/oesv_portr2024_109-551x431.jpg)

![Die 35 besten Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen des Sportjahres 2025 [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/VICTOR-2025-Sport-Business-Magazin-551x431.jpg)

![Die Tabelle lügt immer: Über die Macht des Zufalls im Fußball [Empfehlung]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/event9202-551x431.jpg)

![Die 35 besten Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen des Sportjahres 2025 [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/VICTOR-2025-Sport-Business-Magazin-450x595.jpg)

![Die Tabelle lügt immer: Über die Macht des Zufalls im Fußball [Empfehlung]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/event9202-450x595.jpg)