© Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Dominic Thiem zählt zu den größten Sportlern unserer Zeit und wagte nach einer schweren Verletzung einen Neustart. Heute blickt der US-Open-Champion auf Siege, Krisen und überraschende Wendepunkte zurück. Warum er nach seinem größten Triumph in ein mentales Loch fiel, in Rio de Janeiro beinahe in eine Schießerei geriet und jetzt den Amateurfußball aufmischen möchte.

© Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenIn der 19. Folge des Zwischenstopp-Podcasts spricht Alexander Friedl und Markus Sieger mit Dominic Thiem über den harten Weg zum Tennisprofi an der Seite seines langjährigen Trainers Günter Bresnik. Der gebürtige Niederösterreicher erzählt, warum seine Großeltern einst ihre Wohnung verkauften, um seinen Traum zu ermöglichen, berichtet offen über mentale Tiefpunkte, sein überraschendes Karriereende und neue Wege abseits des Center Courts. Auch ein Abendessen mit Jannik Sinner in Monte Carlo kommt zur Sprache.

© Alexander Papis / Red Bull Content Pool

Herr Thiem, Sie sind im niederösterreichischen Lichtenwörth aufgewachsen und haben mit vier Jahren das Tennisspielen für sich entdeckt. Wie blicken Sie auf Ihre Kindheit zurück?

An die ersten Jahre meines Lebens erinnere ich mich nicht gut – aber mit etwa sechs Jahren hatte ich das erste Mal bewusst einen Tennisschläger in der Hand. Meine Eltern betrieben damals eine Tennisschule und nahmen mich oft mit. Da die Großeltern nicht immer auf mich aufpassen konnten, war ich häufig am Tennisplatz und irgendwann begann ich ganz automatisch selbst zu spielen.

Manchmal wurde ich in die Trainingsgruppen eingebunden und spielte stundenlang gegen die Tenniswand. Schnell merkte ich, dass ein gewisses Talent vorhanden ist und ich im Tennis eine außergewöhnlich hohe Konzentration über lange Zeit halten kann.

Ihr Vater Wolfgang war unter anderem auch durch eine gewisse Härte im Training bekannt. Sind Sie ihm für diese Art der »Erziehung« im Nachhinein gesehen dankbar?

Das betraf nur den Tennisplatz – abseits davon war das Verhältnis zu meinem Vater entspannt. Aber so etwas ist sehr individuell. Für mich war dieser etwas strengere Zugang definitiv notwendig. Ich war nie der Typ, der von sich aus den totalen inneren Antrieb hatte. Natürlich hatte ich Freude am Spiel und eine gewisse Motivation, aber um wirklich an meine Grenzen zu gehen, brauchte es oft einen äußeren Anstoß.

Mein Vater hat das gespürt und mich entsprechend gefordert. Schon früh war erkennbar, dass ich Talent habe – vielleicht nicht nur für nationale, sondern auch für internationale Erfolge. Mit etwa zehn, elf oder zwölf war für viele klar, dass mein Weg ins Profitennis führen könnte. Und um dorthin zu kommen, muss man täglich an seine Leistungsgrenze gehen. Das hätte ich allein nicht geschafft. Deshalb bin ich heute sehr dankbar, dass mein Vater und auch mein damaliges Umfeld mich so konsequent gefördert und gefordert haben.

Unter Günter Bresnik ging es jeden Tag ans absolute Limit – körperlich wie mental.

Sie haben nach der sechsten Klasse des Oberstufenrealgymnasiums die Schule abgebrochen. War das für Sie der Moment, in dem Ihnen klar wurde, Sie könnten es tatsächliche in den Profisport schaffen?

Ich war damals 15, und wenn man in dem Alter die Chance bekommt, aus der Schule auszusteigen, um sich voll auf den Sport zu konzentrieren, ergreift man sie natürlich. Meine Mutter war davon alles andere als begeistert, mein Vater hingegen hatte damit kein Problem. Der Hauptgrund war der Start der ITF-Jugendtour. Ich war wochenlang unterwegs – sechs, sieben Wochen in Südamerika, dann eine Woche zu Hause, anschließend vier Wochen in Asien. Das ist im Grunde wie die Pro-Tour, nur für Jugendliche. Unter diesen Bedingungen war ein regulärer Schulalltag einfach nicht mehr möglich.

Ich besuchte dann noch ein Jahr lang eine Online-Fernschule – vor allem, weil meine Mutter darauf bestand. Aber je mehr ich unterwegs war, desto schwieriger wurde es. Irgendwann ließ es sich einfach nicht mehr vereinbaren.

Einer Ihrer wichtigsten Förderer war Ihr langjähriger Trainer Günter Bresnik. Wie war Ihre erste Begegnung und das Training unter ihm?

An die allererste Begegnung kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern – er hat damals auch mit Stefan Koubek trainiert, also wird es wohl in der Südstadt gewesen sein. Was ich aber sicher sagen kann: Das Training bei Günter war extrem hart. Es ging jeden Tag ans absolute Limit – körperlich wie mental. Gerade im Alter zwischen zwölf und 16, 17 war das genau das Richtige für mich – jemand, der mich konsequent von außen pusht, fordert und an meine Grenzen bringt. Nur so konnte ich mich wirklich weiterentwickeln.

© Juergen Skarwan Photographie

Tennis gilt als eine der teuersten Sportarten der Welt. Wie wichtig war die finanzielle Unterstützung Ihrer Eltern? Wie viel hat damals ein Jahr gekostet?

Tennis ist von Anfang an eine teure Sportart, aber richtig kostspielig wird es ab etwa 15, 16 Jahren, wenn die internationalen Turnierreisen dazukommen. Flüge, Hotels, Trainerkosten und das über 30 bis 35 Wochen im Jahr. Gleichzeitig muss man auch zu Hause leben und trainieren – da kommt schon einiges zusammen. Ein Tennisjahr bei mir hat damals zwischen 80.000 und 100.000 Euro gekostet.

Diese Phase fiel genau mit dem Schulabbruch zusammen – ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Die Familie geht dabei ein enormes finanzielles Risiko ein, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Als 15- oder 16-Jähriger denkt man darüber kaum nach. Man trainiert, spielt Turniere und gibt einfach sein Bestes. Rückblickend habe ich großen Respekt vor meiner Familie und meinem Umfeld. Was sie damals für mich auf sich genommen haben, ist alles andere als selbstverständlich. Zum Glück hat es sich ausgezahlt, aber es hätte auch anders kommen können.

Stimmt die Anekdote, dass Ihre Großeltern ihre Wohnung verkauft haben, um Ihre Karriere weiter zu fördern?

Ja, das stimmt. Es war die Wohnung meiner Urgroßeltern, und meine Oma hat sie damals verkauft, um noch zwei, drei weitere Trainingsjahre zu finanzieren. Das war genau die Phase, in der es richtig teuer wurde mit vielen Reisen und dem vollen Fokus auf die Profikarriere. Diese Entscheidung hat mir damals einen wichtigen finanziellen Spielraum verschafft. Es war eine riesige Chance, für die ich heute unglaublich dankbar bin.

Die zwei Heimtitel in Kitzbühel und Wien waren etwas ganz Besonderes.

Im Jahr 2012 wurden Sie schlussendlich Profi, im September 2023 haben Sie Ihr erstes ATP-Challenger-Turnier gewonnen und sind in die Top 200 der Weltrangliste aufgestiegen. Ihr erster ATP-Titel kam 2015 in Nizza. Wie hat sich der Turniersieg angefühlt?

Der erste Titel ist natürlich etwas ganz Besonderes. Knapp ein Jahr zuvor hatte ich das Finale in Kitzbühel verloren – eine bittere Niederlage, vor allem zu Hause. Dann bekam ich die Chance in Nizza. Ich war damals noch nicht der Spieler, der regelmäßig im Finale stand, das war alles andere als selbstverständlich. Entsprechend groß war der Druck. Das Finale selbst war großartig. Der Moment nach dem Matchball war zwar nicht so befreiend wie später bei den US Open, aber trotzdem unvergesslich – eine Erinnerung, die für immer bleibt.

2016 haben Sie erstmals den Sprung in die Top 10 der Weltrangliste geschafft. Hat sich dadurch etwas für Sie verändert?

Der Einzug in die Top 10 war definitiv einer der größten Meilensteine meiner Karriere. Besonders war, dass er mit dem Viertelfinale der French Open 2016 zusammenfiel. Ich spielte gegen David Goffin, wir kämpften beide um den Platz in den Top 10. Der Sieger würde es zum ersten Mal schaffen.

Das Match selbst fand bei Nieselregen statt. Es war vielleicht nicht mein bestes Tennis, aber ich fand einen Weg, es zu gewinnen. Das Gefühl danach war sensationell. In diesem Moment dachte ich: »Jetzt bin ich wirklich in der Weltspitze angekommen.«

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Mit 17 ATP-Titeln gehören Sie zu den ganz Großen des Tennissports. Gibt es einen Triumph, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist – abgesehen von Ihrem US-Open-Sieg 2020?

Die zwei Heimtitel in Kitzbühel und Wien waren etwas ganz Besonderes. In Wien war es für mich als Kind ein Highlight. Wir sind nach dem Training hingefahren und haben alle Matches angeschaut, den ganzen Tag auf der Anlage verbracht. Dann die beiden Turniere zu gewinnen, war sensationell. Diese zwei Titel würde ich nicht eintauschen.

Sie haben in Ihrer Karriere unzählige Turniere auf der ganzen Welt gespielt. Gibt es eine verrückte oder lustige Anekdote, die vielleicht abseits des Platzes passiert ist, die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist?

In Rio sind wir einmal – Schießerei ist vielleicht übertrieben – aber wir sind in eine Situation geraten, die sehr nah dran war. Das offizielle Turnierauto war ein kleiner Peugeot, und natürlich weiß man, dass in Rio so etwas passieren kann. An roten Ampeln bleibt niemand stehen, weil es zu gefährlich ist. Normalerweise wird nicht gezielt auf Touristen geschossen, aber man kann leicht unglücklich in etwas geraten. Und genau das war fast der Fall. Turniere wie in Rio oder Acapulco waren generell mit Sicherheitsbedenken verbunden – das waren oft interessante Erfahrungen.

Der US-Open-Titel bedeutet mir heute nicht mehr so viel wie damals und auch nicht so viel, wie ich vielleicht gedacht hätte.

Wir müssen auch über Ihren größten Erfolg sprechen: den US-Open-Sieg 2020 in New York. Jetzt, einige Jahre später, wenn Sie auf diesen Triumph zurückblicken – was bedeutet dieser Erfolg für Sie heute?

Ich bin froh, dass ich den Titel gewonnen habe, keine Frage. Aber er bedeutet mir heute nicht mehr so viel wie damals, in dem Moment, und auch nicht so viel, wie ich vielleicht gedacht hätte.

Es sind bald fünf Jahre vergangen, und vielleicht wäre das Gefühl anders, wenn ich noch aktiv spielen würde. Aber ich habe mittlerweile eine gewisse Distanz zum Profitennis aufgebaut. Ich erinnere mich gerne zurück, aber ich habe auch gemerkt: Das Ganze ist – global gesehen – eine kleine Bubble. Wenn man mittendrin ist, fühlt es sich an, als wäre es das Wichtigste auf der Welt. Aber das ist es nicht. Und genau so muss man den Titel auch einordnen. Es war wunderschön, und ich habe mein Leben darauf hingearbeitet. Aber im Endeffekt gibt es wichtigere Dinge und ich glaube, es ist gesünder, das heute mit Abstand so zu sehen.

Ihr Triumph war historisch – Sie waren der erste Spieler seit über 70 Jahren, der ein US-Open-Finale nach einem 0:2-Satzrückstand gewonnen hat. Inwiefern hat dieser Sieg Ihren weiteren Karriereweg für immer verändert?

Der Triumph war positiv, weil ich mein großes Ziel erreicht habe, das ich mir lange gesteckt und tief in mir getragen hatte. Negativ war, dass mit diesem Erfolg auch ein großer Druck von mir abfiel. Ich brauchte dann eine relativ lange Zeit, um wieder den nötigen Druck und die Spannung aufzubauen, die man braucht, um auf höchstem Level zu spielen.

Wenn man sich die Big 3, Murray oder auch Alcaraz anschaut, wirkt es, als wäre der erste Grand Slam für sie nur der erste Schritt gewesen – sie sind einfach weiter marschiert. Bei mir war das anders: Ich musste erst einmal durchatmen, ich war völlig erschöpft auf allen Ebenen. Natürlich habe ich danach weiterhin gut gespielt, auch große Finals erreicht, aber es dauerte, bis ich wieder das innere Feuer und den nötigen Druck spürte. Erst Anfang bis Mitte des nächsten Jahres fand ich richtig zu meiner Form zurück.

© Mirja Geh / Red Bull Content Pool

2021 haben Sie sich bei einem Turnier auf Mallorca eine Handgelenksverletzung zugezogen, die Sie monatelang außer Gefecht gesetzt hat. Wann haben Sie gemerkt, dass es sich um eine langwierige Verletzung handelt?

Ich habe mir die Sehnenscheide gerissen und sofort gemerkt, dass es etwas Gravierenderes ist, das langwierig werden könnte. Davor hatte ich wirklich Glück mit meinem Körper und nie eine ernsthafte Verletzung. Aber bei der Handgelenksverletzung war mir sofort klar, dass es schwerwiegender ist. Leider habe ich, auch wegen meiner Unerfahrenheit mit Verletzungen, zu früh wieder mit dem Training begonnen – dadurch riss die Sehnenscheide ein zweites Mal. Das hat die Heilung erheblich verlängert.

»Die Saison 2024 wird meine letzte sein.« Mit diesen Worten haben Sie am 10. Mai 2024 über Instagram angekündigt, dass Sie Ihre Karriere beenden werden. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen?

Am 10. Mai habe ich es öffentlich gemacht, aber die Entscheidung, dass es meine letzte Saison wird, habe ich bereits Anfang März getroffen. Es war eine persönliche Entscheidung, die sich schon länger abgezeichnet hatte. Ich habe lange und gründlich darüber nachgedacht und mir Zeit genommen. Als die Entscheidung gefallen war, war mir klar, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich wollte das Jahr 2024 noch einmal in vollen Zügen genießen und all die besonderen Turniere spielen, die mir noch möglich waren.

Das ständige Reisen und das tägliche harte Training vermisse ich überhaupt nicht.

Am 23. Oktober 2024 haben Sie Ihre Karriere »zuhause« in der Wiener Stadthalle vor fast 9.000 Zuschauern beendet. War das für Sie der perfekte Abschluss?

Ja, absolut, es hätte nicht besser sein können. Als Österreicher ist es etwas Besonderes, dass Wien das vorletzte Turnier des Jahres ist. Schon als kleiner Junge, der den Spielern dort zugeschaut hat, war für mich klar: Wenn ich einmal Tennisspieler werde, möchte ich meine Karriere dort beenden. Fast alle österreichischen Spieler haben dort ihr letztes Match gespielt, und das war auch für mich ein festes Ziel – egal, ob mit 25, 31 oder 40. Dann noch vor voller Halle zu spielen und ein solides Match abzuliefern, war einzigartig. Es war genau so, wie ich es mir immer vorgestellt und gewünscht habe.

Wie sieht Ihr Alltag heute aus? Was vermissen Sie am meisten und was am wenigsten?

Das ständige Reisen und das tägliche harte Training vermisse ich überhaupt nicht. Was mir hin und wieder fehlt, sind die besonderen Momente – die Spannung in engen Spielsituationen oder das Gefühl nach einem großen Sieg. Das ist etwas Einzigartiges. Unterm Strich überwiegen aber klar die Dinge, die ich nicht vermisse.

© Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Sind Sie mit alten Weggefährten oder Konkurrenten noch in Kontakt?

Hin und wieder schon, ja. Kürzlich war ich zum Beispiel mit Jannik Sinner in Monte Carlo essen. Das ist mittlerweile viel entspannter, weil man kein direkter Konkurrent mehr ist. Man kann sich anders austauschen – offener, ehrlicher. So bekommt man Einblicke, wie sie sich auf dem Platz fühlen oder wie sie bestimmte Matches erlebt haben. Das hätte mir wohl niemand so offen erzählt, wenn ich noch aktiv gewesen wäre.

Mit den deutschsprachigen Spielern habe ich noch regelmäßig Kontakt. Mit den internationalen etwas weniger, aber ich bin trotzdem noch gelegentlich auf der Tour unterwegs. Ich werde zum Beispiel bei den French Open in Paris vor Ort sein. Die alten Weggefährten dort zu treffen, ist immer ein schöner Moment.

Stichwort Sinner – der Italiener wurde im März 2024 zweimal positiv auf das verbotene anabole Steroid Clostebol getestet. Ursprünglich wurde er freigesprochen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) legte aber Einspruch gegen diese Entscheidung ein. Nun hat sich Sinner mit der WADA auf eine dreimonatige Sperre geeinigt. Wie sehen Sie den Fall?

Vorweg: Eines der größten Highlights gleich am ersten Tag nach meiner Karriere war, dass ich das Anti-Doping-Formular abschicken durfte – und endlich nicht mehr dreimal pro Woche um sechs Uhr früh Besuch von der Kontrolle bekam. Da beneide ich jeden, der seine Karriere beendet. Dieses Gefühl, ein freier Mensch zu sein, ist großartig.

Zum Fall Sinner: Wir haben beim Abendessen nicht darüber gesprochen, ich habe das nur von außen verfolgt. Soweit ich gelesen habe, war die gefundene Substanzmenge so gering, dass sie nicht einmal leistungssteigernd gewirkt hätte. Da stellt sich schon die Frage, wie sinnvoll das System in manchen Punkten wirklich ist.

Ich war während meiner gesamten Karriere im höchsten Testpool. In meiner Hochphase gab es teilweise drei bis vier Kontrollen pro Woche – oft zu völlig absurden Zeiten. Mal kamen die österreichischen Kontrolleure um 22.00 Uhr abends, die internationalen um 06.00 Uhr morgens. Da ist viel Luft nach oben, was Organisation und Effizienz betrifft.

Für mich war klar, dass ich nach meiner Tenniskarriere wieder kicken werde.

Was bedeutet Ihnen Fußball? War für Sie bereits klar, dass Sie nach der Karriere wieder kicken werden?

Für mich war klar, dass ich nach meiner Tenniskarriere wieder kicken werde. Früher hat mir Fußball gar nicht so getaugt. Ich habe, wie viele Tennisspieler, auch gekickt, aber meist als Libero – das hat mir nicht so viel Spaß gemacht.

Im Laufe der Karriere haben wir öfter Matches organisiert, etwa österreichische gegen slowenische Tennisspieler – das war cool und wurde gegen Ende intensiver. Für mich ist Fußball das Kontrastprogramm zum Tennis: dieses Teamgefühl, wie sich die Spannung bis zum Anpfiff aufbaut, das taugt mir extrem.

Ein Projekt, das bei Ihnen aktuell im Fokus steht, sind die Ecoballers. Was hat es damit auf sich?

Wir haben mit vielen Freunden oft einfach so gekickt und irgendwann, im letzten Jahr, als klar war, dass ich mit dem Tennis aufhöre, haben wir gesagt: Wir wollen dem Ganzen Wettbewerbscharakter geben. In Wien gibt’s drei Kleinfeldligen, und wir haben uns für eine angemeldet und offiziell einen Verein gegründet. Die Liga hat im September begonnen – das hat für mich perfekt gepasst, auch um wieder etwas Struktur reinzubringen.

Wir wollten nicht irgendeinen Verein gründen, sondern einen nachhaltigen. Im Moment sind das noch kleine Dinge: keine Plastikflaschen, nachhaltige Trikots, möglichst kein Müll. Viel mehr ist aktuell nicht möglich, da wir auf einem öffentlichen Platz spielen. Der Traum ist aber, irgendwann in eine richtige Liga einzusteigen und viele nachhaltige Initiativen umzusetzen: eine komplett vegane Kantine, Rasendüngung ohne Pestizide, Regenwasser in Zisternen, Solaranlagen und Bienenstöcke rund ums Stadion.

Ein großes Vorbild sind die Forest Green Rovers in England – wahrscheinlich der nachhaltigste Verein überhaupt. Das ist die Vision. Gerade stecken wir noch in den Kinderschuhen, aber es macht Spaß. Hoffentlich schaffen wir den nächsten Schritt – ob eigenständig oder in Kooperation mit einem bestehenden Verein, vielleicht in Wien, im Burgenland oder in Niederösterreich. Das wird sich zeigen.

© Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Im August 2024 haben Sie Thiem Energy gegründet. Eine Plattform, die es ermöglicht, Strom aus erneuerbaren Quellen direkt zu handeln und somit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Wie kam es zur Idee?

Wir haben Thiem Energy im Juli 2024 gegründet. Die Idee kam über Stefan, unserem heutigen Geschäftspartner. Er ist auf uns zugekommen – ursprünglich mit dem Vorschlag für eine klassische Partnerschaft. Lustigerweise hat er früher bei meinem Vater trainiert, war selbst Tennisspieler, musste aber wegen einer Handgelenksverletzung früh aufhören, da war sofort eine gute Verbindung da. Wir haben dann offen gesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass es mein letztes Jahr auf der Tour sein wird und dass eine klassische Partnerschaft für beide Seiten wohl nicht der große Wurf wäre. Also haben wir uns über mehrere Tage zusammengesetzt und überlegt, was wir gemeinsam aufbauen könnten – etwas, das über meine Karriere hinausgeht.

Am Anfang stand die Stromgemeinschaft: eine Plattform, bei der jeder und jede in Österreich mitmachen kann – Strom beziehen, einspeisen oder innerhalb der Community tauschen. Aktuell ist es 100 Prozent Sonnenstrom, künftig wollen wir auch andere erneuerbare Quellen integrieren. Die Community wächst, ein gutes Zeichen. Bald starten wir mit dem nächsten Schritt: dem Thiem Energy Manager. Das ist ein intelligentes Energiemanagementsystem, das hilft, den Stromverbrauch im Alltag smarter zu steuern, damit man den selbst produzierten Strom, etwa aus Photovoltaik, möglichst lange selbst nutzen kann.

Als ich im Juli angefangen habe, war das völliges Neuland für mich. Jetzt arbeite ich mich zunehmend ein. Ein Großteil meines Alltags besteht mittlerweile darin, über erneuerbare Energien zu lernen und darüber, wie ein Unternehmen funktioniert. Im Vergleich zum Sport ist es eine ganz neue Welt, aber es gibt spannende Parallelen und Synergien.

Tennis wird immer ein bedeutender Teil meines Lebens bleiben, aber als Trainer sehe ich mich nicht.

Wo sehen wir Dominic Thiem in zehn Jahren? Können Sie sich vorstellen auch mal im Tennis zu arbeiten, beispielsweise als Trainer?

Tennis wird immer ein bedeutender Teil meines Lebens bleiben, aber als Trainer sehe ich mich nicht. Wir haben die Akademie, und ich möchte den Mädchen und Jungen dort helfen.

Es gibt sicher bessere Trainer als mich, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind sehr wertvoll – ob beim Übergang vom Junior zum Profi, im Umgang mit Erfolgen und Niederlagen oder beim Schritt vom Sportler zum Privatmenschen.

Ich denke, vieles davon weitergeben zu können – genau in dieser Rolle sehe ich mich in der Akademie. Natürlich wäre es ein Traum, wenn in zehn Jahren ein Spieler oder eine Spielerin aus unserer Akademie einen großen Titel gewinnt und man hört: »Diese Person wurde in der Thiem Academy ausgebildet.«

Herr Thiem, wir danken Ihnen für das Gespräch.

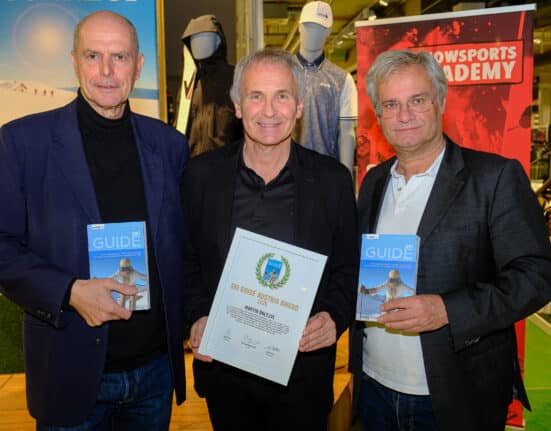

Alexander Friedl gemeinsam mit Dominic Thiem und Markus Sieger bei der Aufzeichnung der 19. Folge des Zwischenstopp-Podcast im Grand Resort Zürserhof am Arlberg.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

![#VICTOR2025: ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober ist Sport-Managerin des Jahres [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/11/oesv_portr2024_109-551x431.jpg)

![Die 35 besten Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen des Sportjahres 2025 [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/VICTOR-2025-Sport-Business-Magazin-551x431.jpg)

![Die Tabelle lügt immer: Über die Macht des Zufalls im Fußball [Empfehlung]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/event9202-551x431.jpg)

![Die 35 besten Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen des Sportjahres 2025 [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/VICTOR-2025-Sport-Business-Magazin-450x595.jpg)